Points saillants

Perspectives en matière d’équité

La foresterie urbaine équitable d’un point de vue social et écologique.

Justice environnementale

Prise de décisions inclusive, financement équitable, mobilisation communautaire et éducation.

Considérations multiculturelles

Les différentes cultures et la foresterie urbaine.

Équité en matière de main-d’œuvre

L’inégalité des genres dans les domaines de la foresterie urbaine, de la foresterie et de l’arboriculture.

Par où commencer

Solutions et stratégies de financement, de planification et de mobilisation.

Importance de l’équité en foresterie urbaine

L’équité en matière de forêts urbaines est essentielle pour remédier aux disparités systémiques et historiques du verdissement tout en soutenant la résilience future de l’environnement. D’un point de vue social, elle est indispensable pour s’assurer que les communautés marginalisées et mal desservies reçoivent de justes investissements dans les espaces verts et que l’ensemble de la population a accès aux bienfaits de santé des arbres et au verdissement ainsi qu’aux mêmes occasions de favoriser des liens sociaux solides, de créer et de s’épanouir au sein d’espaces verts urbains. D’un point de vue écologique, l’équité en matière de forêts urbaines est importante pour soutenir la biodiversité et le fonctionnement de l’ensemble de l’écosystème, ce qui améliore la résilience climatique, fournit un habitat pour la faune et atténue la pollution.

Tendances

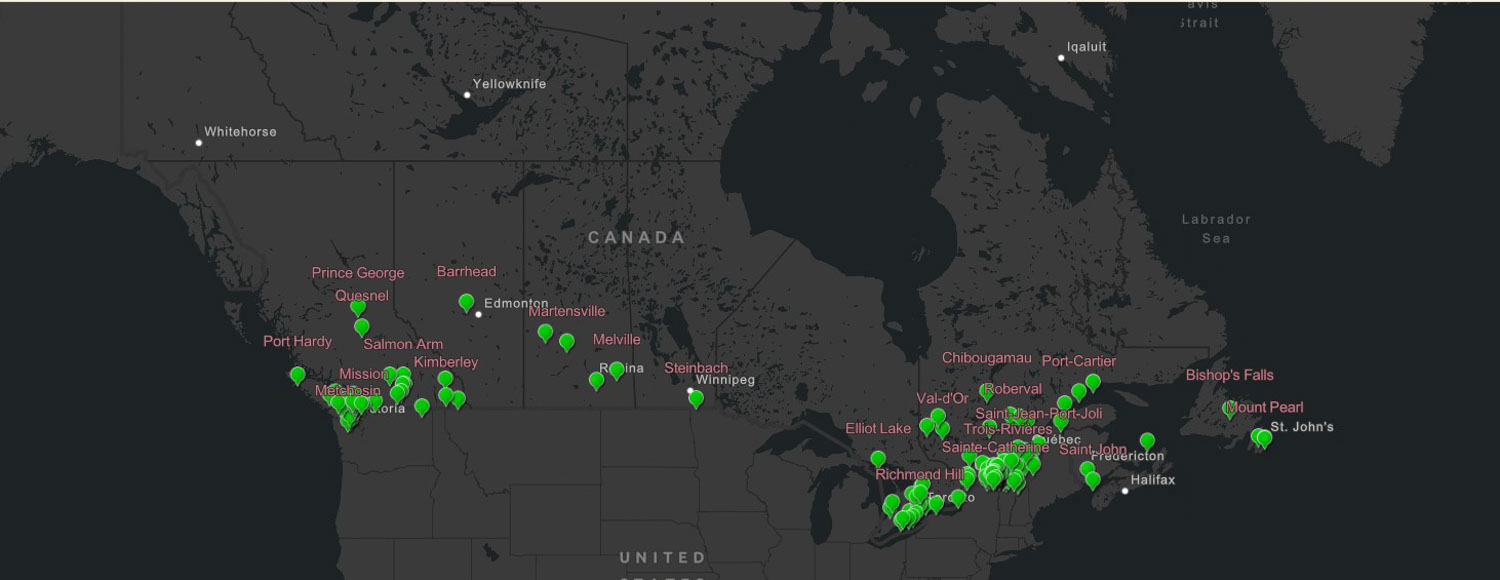

Les questions d’équité liées aux arbres au Canada suscitent de plus en plus d’intérêt à l’échelle locale et nationale (Watkins et Gerrish, 2018). Les conférences, plans d’action, stratégies de gestion et recherches sur la foresterie urbaine intègrent l’équité de façon plus intentionnelle dans tous les secteurs et toutes les régions. Voici quelques-uns des principaux pôles de recherche qui contribuent à faire avancer nos connaissances : l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de Toronto, l’Université Carleton, l’Université Concordia, l’UQAM et l’Université Laval, pour n’en citer que quelques-unes. Les équipes de recherche de ces universités se penchent sur les aspects sociaux, environnementaux ou technologiques (par exemple, l’IA) de l’équité.

Les principales connaissances incluent :

- L’accès au couvert forestier : On a observé un changement important au Canada et un intérêt grandissant porté aux projets de plantation dans les régions mal desservies dans le cadre du programme 2 milliards d’arbres.

- Intégrer le prisme de la justice environnementale, par exemple en prenant en compte comment la régulation des températures peut atténuer les risques pour la santé liés aux chaleurs extrêmes, en particulier dans les collectivités vulnérables où le couvert forestier est limité.

- Des prises de décisions inclusives impliquant la population et veillant à ce que toutes les voix façonnent les conceptions, les priorités et les pratiques.

- Un financement équitable pour les plantations d’arbres et l’entretien à long terme pour s’assurer que les régions désavantagées ne sont pas dépassées par l’entretien après la plantation.

- La mobilisation de la population pour offrir éducation, emplois et formation favorisant ainsi l’intendance à long terme : l’un des aspects essentiels sur ce point est la reconnaissance du rôle du savoir autochtone et du verdissement mené par les Autochtones dans la mobilisation communautaire pour créer des espaces verts équitables dans la planification et l’exploitation. Par ailleurs, il faut augmenter la représentation de groupes divers dans les possibilités de carrière en foresterie urbaine pour soutenir la justice de reconnaissance. Les gens doivent se reconnaître dans le profil du domaine pour se sentir les bienvenus (Vabi et Konijnendijk, 2021).

- Enfin, on observe un intérêt émergent pour les titres professionnels dans le domaine des forêts urbaines pour soutenir la « légitimisation » du rôle et des compétences des membres de la profession (O’Herrin et al., 2023).

Définition de l’équité en foresterie urbaine

Au Canada, les définitions courantes de l’équité en matière de forêts urbaines sont basées sur la répartition juste des bienfaits liés aux arbres, en particulier dans les régions marginalisées ou mal desservies. L’équité en matière de forêts urbaines s’efforce de veiller à ce que l’ensemble des résidentes et des résidents, quels que soient leur revenu, leur race ou leur lieu de vie, aient un accès égal aux bienfaits environnementaux, sociaux et économiques apportés par les arbres.

De récentes recherches ont montré que l’équité en matière de forêts urbaines va au-delà de l’accès aux espaces verts et doit être considérée de façon plus vaste pour englober trois dimensions : l’équité ou la justice distributive, de reconnaissance et procédurale (Nesbitt et al., 2019). Ces trois formes ne sont pas mutuellement exclusives. L’équité distributive fait référence à la répartition juste des ressources forestières urbaines et de leurs bienfaits dans les collectivités. L’équité de reconnaissance reconnaît et respecte les multiples identités, histoires et perspectives au sein des collectivités. Il s’agit de comprendre qui vit dans une collectivité : d’où vient la population, quels sont ses besoins uniques et les obstacles auxquels elle est confrontée dans l’accès aux espaces verts. Enfin, l’équité procédurale est axée sur l’impartialité des processus de prise de décision, afin de veiller à ce que l’ensemble des membres de la collectivité aient une voix au chapitre des projets de foresterie urbaine et qu’elle influence les résultats.

Répartition du couvert forestier urbain et accès aux espaces verts

Les forêts urbaines sont la première et la seule expérience de la nature pour de nombreuses personnes. Ces forêts façonnent les expériences de nature de millions de Canadiens et de Canadiennes, ce qui fait de l’accès aux espaces verts urbains un sujet essentiel dans les stratégies forestières urbaines. Selon un sondage national, 95 % des Canadiens et Canadiennes affirment que l’accès aux espaces verts est important pour leur qualité de vie (Environics Research, 2017). Cependant, toutes les personnes qui vivent en ville ne profitent pas équitablement des services écologiques que les forêts urbaines et les espaces verts apportent.

À ce jour, les forêts urbaines sont mal réparties dans les villes canadiennes. En moyenne, les quartiers où les revenus sont les plus faibles (moins de 50 % du revenu médian) et les quartiers marginalisés (affaiblis ou manquant de capacité pour participer à la société et bénéficier d’un respect total) disposent de moins d’espaces verts et de couvert forestier que les quartiers plus riches à prédominance blanche (Gouvernement du Canada 2022; Santé publique Ontario, 2021; Cusick, 2021). Dans bon nombre de villes canadiennes, les quartiers aux plus faibles revenus et avec une population réunissant plus de personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) ont généralement jusqu’à 20 à 30 % moins de couvert forestier (Wittingham et al. 2022). Si on prend en compte les bienfaits sur la santé physique et environnementale des forêts urbaines, les disparités dans la répartition du couvert forestier et l’accès inéquitable à ces bienfaits soulèvent une question d’équité sociale (Schell et al., 2020). De plus, dans les zones sujettes à la pauvreté et à la racialisation, on a observé que les femmes utilisaient moins fréquemment les espaces verts si elles les considéraient comme « non sécuritaires » en raison d’un mauvais éclairage ou d’un manque d’entretien ou de propreté (Braçe, Garrido-Cumbrera et Correa-Fernández, 2021).

Ces conclusions prouvent que les quartiers à faibles revenus, les communautés marginalisées, les groupes racialisés et les femmes ne profitent pas équitablement des bienfaits apportés par des espaces verts de qualité. Remédier à ces problèmes et garantir la répartition équitable du couvert forestier et des bienfaits environnementaux est essentiel pour bâtir des collectivités urbaines boisées justes et durables et une société saine. Le bien-être communautaire, l’inclusion sociale, l’équité des genres, la santé environnementale et la résilience climatique dans les quartiers racialisés à faibles revenus profiteront d’une planification forestière urbaine équitable et stratégique (Bikomeye et al., 2021).

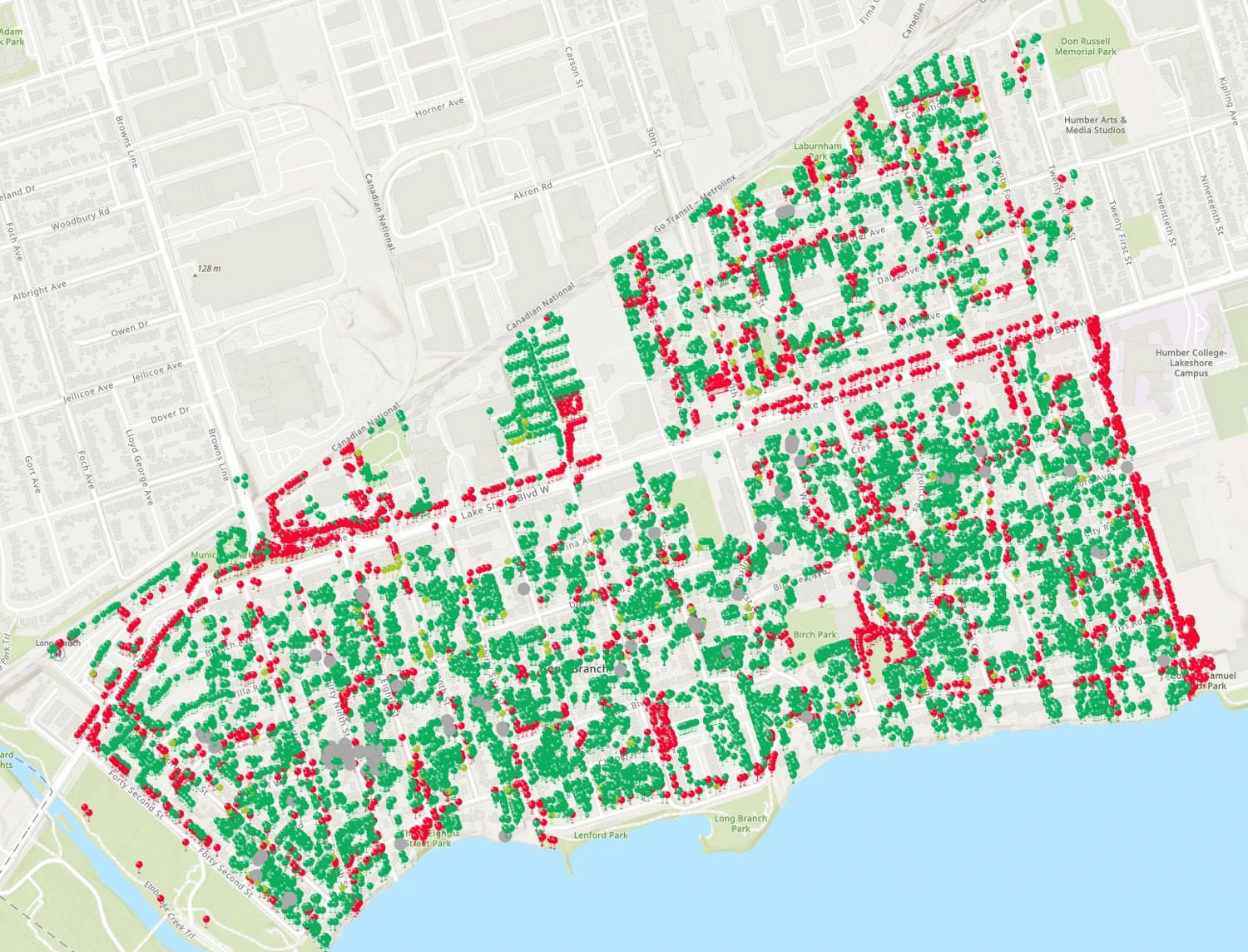

Le Canada n’échappe pas aux problèmes d’équité en matière de forêts urbaines dans ses villes. Par exemple, dans les grandes villes comme Toronto, Ottawa, Montréal, Vancouver, Calgary, Surrey et Québec, on observe une corrélation négative entre faible couvert forestier et pauvreté et racialisation (Wittingham et al. 2022). Afin de faire face à ce problème, les municipalités comme les villes d’Ottawa et de Toronto ont fait de l’accès équitable aux forêts urbaines un principe directeur de leurs plans et stratégies en matière de foresterie urbaine (Participons Ottawa, 2024). Toutefois, malgré ces efforts, les villes canadiennes demeurent en retard dans l’aménagement des forêts urbaines (c’est-à-dire leur développement et leur planification) et la mise en place de l’égalité en matière de couvert forestier. Les stratégies d’équité et les plans de mobilisation pour aider des communautés marginalisées spécifiques n’ont encore que des effets mineurs (Mullenix, 2022).

Immigration et considérations multiculturelles

La perception qu’ont les Canadiennes et les Canadiens de leurs forêts urbaines est importante concernant les bienfaits qu’ils reçoivent et leur volonté de s’impliquer dans la préservation et la gestion des forêts urbaines. Pour évaluer les comportements de la population concernant les espaces verts, les équipes de recherche ont souvent recours aux sondages publics qui permettent de recueillir des renseignements qui peuvent aider les municipalités à mieux gérer leurs forêts urbaines (Jennings et al., 2016). Cependant, suivant la région où elle habite, la population peut avoir différentes attitudes et préférences concernant les forêts urbaines ou peut rencontrer des obstacles uniques à sa capacité à participer aux consultations et sondages (Avolio et al., 2015). Les barrières linguistiques rencontrées par les personnes qui viennent d’immigrer et qui sont issues de cultures différentes peuvent être ignorées lorsque les municipalités mènent des sondages publics ou organisent des consultations ouvertes à la population (Ornelas Van Horne et al., 2023).

De plus, les communautés à faibles revenus peuvent manquer de temps, de fonds et d’accès à la technologie nécessaire pour participer aux événements. Les congés, les services de garde d’enfants, Internet et les ordinateurs ou téléphones intelligents sont plus accessibles dans les communautés aux revenus plus élevés, mais pour beaucoup de personnes à plus faibles revenus, ces éléments empêchent leur participation (Chianelli, 2019). Un discours public authentique n’est possible qu’en prenant en compte les obstacles à la participation lorsqu’on aborde les questions d’aménagement urbain et d’environnement, en particulier dans les communautés marginalisées où un aménagement durable et équitable a beaucoup plus d’importance.

En outre, la participation et l’inclusion des nouvelles et nouveaux immigrants, des personnes autochtones, noires et de couleur et issues de milieux multiculturels est également indispensable pour créer une foresterie urbaine équitable. En raison des bienfaits considérables qu’elle apporte, la foresterie urbaine implique des équipes pluridisciplinaires présentant des compétences et des connaissances variées. Les spécialistes de la foresterie, les urbanistes, les architectes en aménagement paysager, les arboristes, les scientifiques et les leaders communautaires contribuent à créer des forêts urbaines saines et durables. Ce domaine multidisciplinaire peut grandement bénéficier de l’inclusion de personnes aux milieux et aux expériences différentes.

Équité en matière de main-d’œuvre et équité des genres

L’équité en matière de main-d’œuvre et de genre sont également des questions cruciales dans les domaines de la foresterie urbaine et de l’arboriculture au Canada, où les deux secteurs ont traditionnellement été dominés par les hommes. L’équité en matière de main-d’œuvre vise à garantir une représentation, une rémunération et des possibilités d’avancement de carrière justes pour les personnes issues de tous les milieux. Cette question est particulièrement importante alors que le milieu de la foresterie urbaine cherche à diversifier sa main-d’œuvre et à attirer des profils plus variés. D’autre part, l’équité des genres s’attaque spécifiquement à la sous-représentation des femmes en foresterie urbaine et en arboriculture, où les femmes occupent souvent des postes à plus faibles responsabilités et sont confrontées à des obstacles à l’avancement de carrière en raisons de biais systémiques et discriminatoires (Bardekjian et al., 2019; Kuhns et al., 2004).

De récentes initiatives comme des programmes de mentorat et de formation et des ateliers visant à réduire les obstacles à l’entrée entendent créer des environnements plus inclusifs pour les femmes et d’autres groupes sous-représentés dans le domaine de la foresterie urbaine (Ville de Toronto, 2023; FSC, 2022). La Conférence canadienne sur la forêt urbaine organisée tous les deux ans par Arbres Canada en partenariat avec une ville hôte, ainsi que des initiatives comme les réseaux Free to Grow, Women in Forestry et Women in Wood, contribuent à rassembler la profession et à promouvoir des effectifs plus équitables, divers et inclusifs (Free to Grow in Forestry, 2021; Women in Forestry, s. d.; Women in Wood, 2017). Ces initiatives sont primordiales alors que les forêts urbaines jouent un rôle de plus en plus important dans la résilience climatique et le bien-être social des villes canadiennes, ce qui nécessite un plus vaste éventail de voix et de perspectives pour leur gestion durable.

À mesure que le domaine de la foresterie urbaine continue d’évoluer, veiller à l’équité en matière de main-d’œuvre et de genres sera essentiel pour s’assurer que l’ensemble des membres de la profession, quels que soient leur genre ou leur profil, peuvent contribuer concrètement à la conception, à la planification et à la gestion des forêts urbaines (Bardekjian, 2016; Bardekjian et al., 2019).

Solutions et stratégies

Une approche du verdissement urbain basée sur l’équité doit être adoptée pour s’assurer que les villes canadiennes peuvent chercher à atteindre leurs objectifs de couvert forestier sans propager de plus grandes disparités sociales et économiques (Angelo, MacFarlane, Sirigotis et Millard-Ball, 2022; Bassett, 2024; Puric-Mladenovic, 2024). L’augmentation des objectifs de couvert forestier et de plantation d’arbres fait partie des plans de gestion forestière urbaine de nombreuses villes canadiennes. Par ailleurs, le verdissement urbain dans les zones racialisées et à faibles revenus présente une occasion de gérer deux problèmes à la fois. Cependant, l’augmentation du couvert forestier dans des zones mal desservies présente certains défis, comme le manque de financement, l’absence d’un processus de planification qui valorise les arbres et la survie des arbres à long terme ainsi qu’une faible participation du public dans les collectivités qui ont le plus besoin d’arbres (Mullinex 2022). De plus, un manque d’espace physique pour planter des arbres et parfois des contaminants environnementaux peuvent affaiblir les chances de survie des arbres (Danford et al., 2014; Wattenhofer et Johnson, 2021).

Par où commencer

Il existe plusieurs outils et méthodes pour gérer les inégalités en matière de foresterie urbaine. Par exemple, Statistique Canada a créé un outil pour répondre au besoin de compréhension de l’embourgeoisement dans un contexte canadien. Cet outil s’appelle GENUINE (qui vient de l’anglais GENtrification, Urban INterventions, and Equity, soit gentrification, interventions urbaines et équité) (voir Team INTERACT, 2016). Il crée automatiquement des cartes pour plusieurs villes canadiennes selon quatre indicateurs différents (Firth et al., 2021). En plus d’évaluer la situation actuelle grâce aux outils disponibles, il existe des programmes de reconnaissance et de certification comme Tree Cities of the World (TCOW) d’Arbor Day Foundation et les normes de foresterie communautaire urbaine de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) qui offrent des lignes directrices et des critères structurés pour une bonne gestion. La première étape consiste à déterminer les objectifs liés à l’équité d’une collectivité. Une fois les objectifs établis, ces types d’outils peuvent servir d’approches progressives pour la planification et l’examen.

Financement

Pour pallier le manque de financement pour les activités de foresterie urbaine, certaines municipalités, dont Toronto et Winnipeg, soutiennent des subventions de foresterie urbaine et des programmes d’incitatifs (Ville de Toronto, 2021). Intégrer le financement de la foresterie urbaine dans le budget municipal annuel est une autre façon de garantir des fonds à la gestion des forêts urbaines. Des programmes fédéraux de financement comme le programme 2 milliards d’arbres (Gouvernement du Canada, 2023) et le Programme d’innovation forestière (RNCan, 2023) peuvent également favoriser un accès équitable aux forêts urbaines et une gestion durable des espaces verts urbains, tandis que le Fonds pour les infrastructures naturelles (Gouvernement du Canada, 2024) devrait améliorer les infrastructures naturelles dans les collectivités mal desservies, ce qui permettra de réduire le stress lié à la chaleur, de limiter les dommages causés par les chaleurs extrêmes et de soutenir la gestion des eaux pluviales (Wittingham et al., 2021). Par ailleurs, le gouvernement fédéral devrait augmenter les fonds disponibles pour les municipalités afin de protéger et d’entretenir les arbres existants et d’étendre le couvert forestier de façon juste et équitable. Parmi les initiatives réussies, on peut citer le programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes (CCCC) mis en place en partenariat avec Arbres Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Ce programme propose deux grands volets de financement : le premier vise à augmenter la canopée et à planter des arbres, tandis que le second entend renforcer les capacités dans tous les autres domaines nécessaires à la durabilité des forêts urbaines.

Planification

Les processus de planification doivent donner la priorité à l’équité en s’appuyant sur des prises de décisions fondées sur les données et éclairées par des outils comme les inventaires d’arbres actuels et l’indice d’équité forestière, les données liées aux revenus et les données relatives à l’immigration et aux PANDC (Ordonez et al., 2024). De plus, les municipalités doivent évaluer les données du couvert forestier actuel par rapport aux objectifs de canopée tout en complétant les décisions de verdissement urbain en recensant les zones où le couvert forestier et l’indice d’équité forestière sont plus faibles (Fleming and Steenberg, 2023). Des processus de planification intégrés et intersectionnels pour les arbres urbains doivent être créés, et des fonds municipaux et provinciaux alloués de façon adéquate pour renforcer le couvert forestier urbain dans les communautés racialisées et marginalisées des municipalités (Jennings et al., 2019). En outre, ces forêts urbaines et espaces verts urbains aménagés doivent être accessibles (dans un rayon de 300 m des résidences) et être d’assez bonne qualité pour fournir suffisamment de bienfaits à des communautés mal desservies (Wittingham et al. 2022).

Mobilisation

Enfin, encourager la participation du public en créant des relations avec les parties prenantes (gouvernements, milieu universitaire, secteur privé, organismes communautaires, professionnels et citoyens) est essentiel pour une gestion durable et équitable des forêts urbaines (Campbell, Svendsen, Johnson et Plitt, 2022). La population doit être impliquée dès les premiers stades des processus de planification et consultée tout au long du processus et de la mise en œuvre. Entretenir des relations avec les associations de quartier existantes et les programmes d’intendance (ou en créer s’il n’en existe pas) est une étape importante pour engager le dialogue avec les résidents et les résidentes. La consultation des leaders communautaires concernant des suggestions équitables et accessibles pour encourager l’intérêt et la participation de la population devrait faire partie des premières étapes des stratégies de mobilisation du public. Les efforts de mobilisation devraient recevoir la plupart des fonds de verdissement urbains pour les quartiers ciblés lors des premières étapes afin de veiller à prendre en compte les différentes perspectives, à consulter la population de façon appropriée et à la mobiliser concrètement. La création de relations avec les personnes touchées par les iniquités en matière de forêts urbaines peut contribuer à prendre en compte les besoins communautaires et à y répondre tout en élaborant des programmes durables, réussis et robustes (Wittingham, 2022).

Ressources

Ressources

- American Forests. (2021). American Forests launches nationwide tree equity scores.

- Angelo, H., MacFarlane, K., Sirigotis, J. et Millard-Ball, A. (2022). Missing the Housing for the Trees: Equity in Urban Climate Planning. Journal of Planning Education and Research, 44(3), 1415-1430.

- Avolio, M. L., Pataki, D. E., Pincetl, S., Gillespie, T. W., Jenerette, G. D. et McCarthy, H. R. (2015). Understanding preferences for tree attributes: the relative effects of socio-economic and local environmental factors. Urban Ecosystems, 18(1), 73-86.

- Bardekjian, A., Nesbitt, L., Konijnendijk, C. et Lötter, B. (2019). Women in urban forestry and arboriculture: Experiences, barriers and strategies for leadership. Urban Forestry and Urban Greening, (46).

- Bardekjian, A. (2016). How perspectives of field arborists and tree climbers are useful for understanding and managing urban forests. The Nature of Cities; 24 mars 2016.

- Bardekjian, A. (2016). Towards social arboriculture: Arborists’ perspectives on urban forest labour in Southern Ontario, Canada. Urban Forestry and Urban Greening, 19, 255-262.

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866715001508

- Bassett, C. G. (2024). Bridging Gaps in Urban Forest Management to Achieve Urban Sustainability Goals. Thèse soumise à l’Université de la Colombie-Britannique.

- Bikomeye, J. C., Namin, S., Anyanwu, C., Rublee, C. S., Ferschinger, J., Leinbach, K., … Beyer, K. M. M. (2021). Resilience and Equity in a Time of Crises: Investing in Public Urban Greenspace Is Now More Essential Than Ever in the US and Beyond. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8420.

- Braçe, O., Garrido-Cumbrera, M. et Correa-Fernández, J. (2021). Gender differences in the perceptions of green spaces characteristics. Social Science Quarterly, 102(6), 9.

- Campbell, L. K., Svendsen, E. S., Johnson, M. L. et Plitt, S. (2022). Not by trees alone: Centering community in urban forestry. Landscape and Urban Planning, 224, 104445.

- Center for Social Intelligence. (2018). Addressing Systemic Gender, Diversity & Inclusion Issues in The Forest Sector.

- Chianelli, N. (2019). Examining the Barriers to Community Engagement in a Low-Income Lafayette Community. Purdue Journal of Service-Learning and International Engagement, 6(1), 36-44.

- Chow, R. (2024). Équité en foresterie urbaine : faire face aux défis environnementaux en ville. Arbres Canada.

- Ville d’Ottawa. (2024). Participons Ottawa 2024 : Stratégie de plantation d’arbres.

- Ville de Toronto. (2021). Actions to Reaffirm Toronto’s Tree Canopy Target – Report for Action to Infrastructure and Environment Committee.

- Ville de Toronto. (2023). City of Toronto opens applications for 2024 Women4ClimateTO Mentorship Program.

- Cummer, K. et Shandas, V. (2023). The equity of urban forest change and frequency in Toronto, ON. Urban Forestry & Urban Greening, 75, 127, 689.

- Curtis, J. (2024). Rooting for Tree Equity - Growing a Greener, Fairer Toronto. LEAF.

- Cusick, D. (2021). Trees are missing in low-income neighborhoods. Scientific American.

- Danford, R. S., Cheng, C., Strohbach, M. W., Ryan, R., Nicolson, C. et Warren, P. S. (2014). What Does It Take to Achieve Equitable Urban Tree Canopy Distribution? A Boston Case Study. Cities and the Environment, 7(1).

- Fondation David Suzuki. (2022). Greening Ottawa to Increase Resilience and Equity: Study on Citizens’ Preferences Regarding the Urban Forest.

- Environics Research. (2017). Rapport Plan vert TD sur la façon dont les Canadiens et les Canadiennes utilisent les espaces verts communautaires. Dans : Rapport Plan vert TD – Créer un patrimoine durable d’espaces verts publics partout au Canada [en ligne].

- Ferrell, C. (2023). Language justice in urban green initiatives. Environmental Health News.

- Firth, C. L., Thierry, B., Fuller, D., Winters, M. et Kestens, Y. (2021). Gentrification, Urban Interventions and Equity (GENUINE): A map-based gentrification tool for Canadian metropolitan areas. Health Reports, 32(5), 15–28.

- Fleming, A. et Steenberg, J. (2023). The equity of urban forest change and frequency in Toronto, ON. Urban Forestry & Urban Greening, 90, 128153.

- Forest Stewardship Council (FSC). (2022). FSC Strategic Framework on Diversity and Gender.

- Free to Grow in Forestry. (2021). Taking Action on Gender Equity in Canada’s Forest Sector: Final Report 2021.

- Foresterie en croissance libre. (s. d.). Foresterie en croissance libre – Ressources.

- Gouvernement du Canada. (2022). Vers une stratégie de réduction de la pauvreté – Document d’information sur la pauvreté au Canada.

- Gouvernement du Canada. (2023). Programme 2 milliards d’arbres.

- Gouvernement du Canada. (2024). Logement, Infrastructures et Collectivités Canada – Fonds pour les infrastructures naturelles.

- Fonds municipal vert. (s. d.). Fiche d’information : Faire progresser l’équité forestière et accroître la canopée des collectivités.

- HealthyPlan. (s. d.). HealthyPlan City – Explorez l’équité dans votre ville.

- Hsu, A., Sheriff, G., Chakraborty, T. et Manya, D. (2021). The tree cover and temperature disparity in US urbanized areas: Quantifying the association with income across 5,723 communities. PLoS One, 16(4), e0249715.

- Jennings, T. E., Jean-Philippe, S. R., Willcox, A., Zobel, J. M., Poudyal, N. C. et Simpson, T. (2016). The influence of attitudes and perception of tree benefits on park management priorities. Landscape and Urban Planning, 153, 122-128.

- Jennings, V., Browning, M. H. E. M. et Rigolon, A. (2019). Planning Urban Green Spaces in Their Communities: Intersectional Approaches for Health Equity and Sustainability (pp. 71–99). Springer.

- Kuhns, M., Blahna, D. et Bragg, H. (2004). Attitudes and Experiences of Women and Minorities in the Urban Forestry/Arboriculture Profession. Arboriculture & Urban Forestry, 30(1), 11–18.

- Martin, A. J. et Olson, L. G. (2024). A review of diversity, equity, and inclusion themes in arboriculture organizations' codes of ethics. Arboriculture & Urban Forestry, 50(2) 185-199.

- McDonald, R. I., Biswas, T., Sachar, C., Housman, I., Boucher, T. M., Balk, D., Nowak, D., Spotswood, E., Stanley, C. K. et Leyk, S. (2021). The tree cover and temperature disparity in US urbanized areas: Quantifying the association with income across 5,723 communities. PloS One, 16(4), e0249715.

- Mullinex, J. (2022). New Nature Canada Report Addresses Inequality in Cities’ Tree Cover. Nature Canada.

- Ressources naturelles Canada (RNCan). (2023). Programme d’innovation forestière.

- Nature Canada. (2022). New Nature Canada report addresses inequality in cities' tree cover.

- Nature Canada. (2022). Canada’s urban forest: Bringing the canopy to all. Nature Canada.

- Nesbitt, L., Meitner, M. J., Girling, C. et Sheppard, S. R. J. (2019). Urban green equity on the ground: Practice-based models of urban green equity in three multicultural cities. UrbanForestry & Urban Greening, 44, 126433.

- Nowak, D. J. et Van den Bosch, M. (2019). Tree and forest effects on air quality and human health in and around urban areas. SANTE PUBLIQUE 31(1), 153-161.

- Nowak, D. J., Hirabayashi, S., Doyle, M., McGovern, M. et Pasher, J. (2018). Tree and forest effects on air quality and human health in and around urban areas. Environmental Pollution, 232, 495–503.

- O’Herrin, K., Bassett, C., Ries, P., Wiseman, P. E. et Day, S. (2023). Borrowed Credentials and Surrogate Professional Societies: A Critical Analysis of the Urban Forestry Profession. Arboriculture & Urban Forestry, 49(3), 107–136.

- Ordóñez Barona, C., Jain, A., Heppner, M., St Denis, A., Boyer, D., Lane, J., … Conway, T. (2024). Gaps in the implementation of urban forest management plans across Canadian cities. Landscape and Urban Planning, 251, 105168.

- Parish, J. (2020). Re-wilding Parkdale? Environmental gentrification, settler colonialism, and the reconfiguration of nature in 21st century Toronto. Environment and Planning E: Nature and Space, 3(1), 263-286.

- Santé publique Ontario. (2021). L’indice de marginalisation ontarien (ON-Marg).

- Puric-Mladenovic, D. (2024). Supporting Canada’s Urban Forests Through Mapping and Fostering Community Stewardship – eLecture. CIF IFC.

- Salmond, J. A., Williams, D. E., Laing, G., Kingham, S., Henshaw, G. S., Dirks, K. N., ... et Maher, B. A. (2020). Urban trees and human health: A scoping review. Environmental Pollution, 263, 114, 201.

- Schell, C. J., Dyson, K., Fuentes, T. L., Des Roches, S., Harris, N. C., Miller, D. S., Woelfle-Erskine, C. A. et Lambert, M. R. (2020). The ecological and evolutionary consequences of systemic racism in urban environments. Science,369(6510), eaay4497.

- Scott, J. L. et Tenneti, A. (2024). Race in nature stewardship: an autoethnography of two racialised volunteers in urban ecology. Environmental Research: Ecology, 3(3), 035006.

- Team INTERACT. (2016). GENUINE: Gentrification, Urban Interventions, and Equity – Interactive maps.

- Vabi, V. et Konijnendijk, C. (2021). The Urgency and Opportunity to Increase the Access of All Canadians to Urban Forests: An interview with Dr. Cecil Konijnendijk on the 3-30-300 rule for creating greener and healthier cities to mark National Tree Day on September 22. Nature Canada.

- Vogt, J., Hauer, R. J. et Fischer, B. C. (2015). Urban forestry and arboriculture as interdisciplinary environmental science: importance and incorporation of other disciplines. Journal of Environmental Studies and Sciences, 6(2), 371–386.

- Watkins, S. L. et Gerrish, E. (2018). The relationship between urban forests and race: A meta-analysis. Journal of Environmental Management, 209, 152–168.

- Wattenhofer, D.J. et Johnson, G.R. (2021). Understanding why young urban trees die can improve future success. Urban Forestry & Urban Greening, 64,127247.

- Whittingham, E., Vabi, V., Lalloo, S. et Hak, S. (2022). Canada’s urban forest: Bringing the canopy to all. Nature Canada.

- Wolf, K. L., Lam S. T., McKeen, J. K., Richardson, G. R. A., van den Bosch, M. et Bardekjian A. C. (2020). Urban Trees and Human Health: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(12):4371.

- Women in Forestry. (s. d.). Women in Forestry – About [page Web].

- Women in Wood. (2017). Women in Wood – About [page Web].

7.0 Considérations sociales

7.1

Équité en foresterie urbaine

7.2

Sensibilisation et intendance communautaire

7.3

Collaboration avec les peuples autochtones et intégration du savoir traditionnel autochtone

7.4

Éducation et perfectionnement professionnel